福岡マラソン 2023 に出場してほぼ歩かず1完走することができた。

ランニングを始めた当初は走ること自体は目標ではなく、登山の際の体力をつけるのが目的で、マラソン大会に出るなんて考えてもいなかった。タイムは 4 時間 5 分だった。マラソンはサブフォー( 4 時間切り)すると「お、やるね」という感じで、サブスリー( 3 時間切り)すると「マジすげー」という感じらしい2。

自分は普段、 6'10"/km くらいで走ると結構きついのだが、マラソンのときは何と 5'46"/km ペースで走っていたことになる。ちなみにサブフォーを達成するには 5'41"/km ペースで走る必要がある。「 40km 以上もキロ 5 分台で走るなんて無理だろ」と思ってたが何とできてしまった。ただサブフォーには届かなかった。

良かった点

『30キロ過ぎで一番速く走るマラソン サブ4・サブ3を達成する練習法』を読んだこと

直前だったが小出監督の著書をマラソン前々日の金曜夜に Kindle で買って読んで、最初はゆっくり、 30km 以降からスピードを上げる作戦をとった。

サブフォーは 5'41"/km ペースだからと無策にこのペースを維持しようとしたら自分はおそらく途中で歩いてしまっていたと思う。特に福岡マラソンは中間の九大折り返し地点と 30km 付近で結構きつい坂がある。この辺で失速することも見越してペース配分しないといけない。

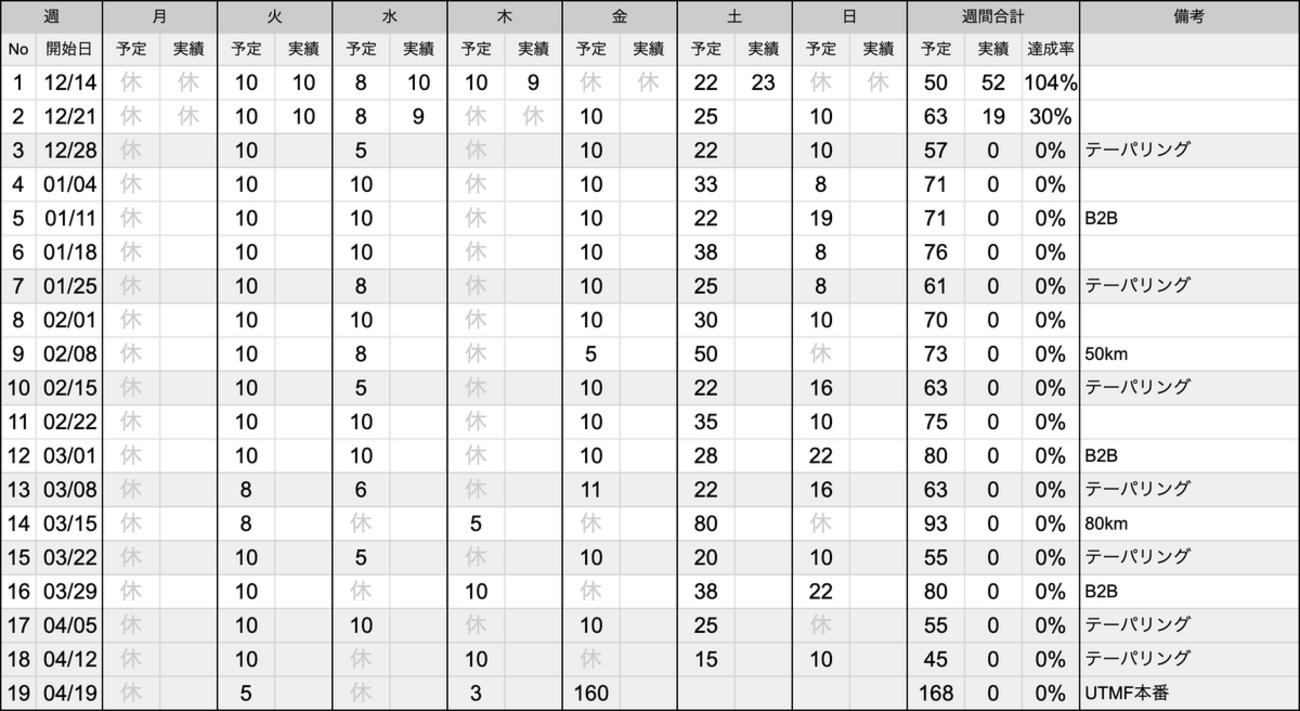

自分は以下のような感じでペース配分をしていた(左が計画、真ん中が実績、右が計画と実績の差分)。

| 計画 | 実績 | 乖離 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 地点 | ペース | ラップ | ペース | ラップ | ペース | ラップ |

| 5km | 05:50 | 29:10 | 06:22 | 31:52 | +00:32 | +02:42 |

| 10km | 05:45 | 28:45 | 05:50 | 29:10 | +00:05 | +00:25 |

| 15km | 05:45 | 28:45 | 05:46 | 28:48 | +00:01 | +00:03 |

| 20km | 05:45 | 28:45 | 05:45 | 28:45 | 00:00 | 00:00 |

| 25km | 05:45 | 28:45 | 05:39 | 28:14 | -00:06 | -00:31 |

| 30km | 05:40 | 28:20 | 05:56 | 29:39 | +00:16 | +01:19 |

| 35km | 05:30 | 27:30 | 05:52 | 29:20 | +00:22 | +01:50 |

| 40km | 05:25 | 27:05 | 05:30 | 27:29 | +00:05 | +00:24 |

| 42.195km | 05:25 | 11:53 | 05:21 | 11:45 | -00:04 | -00:08 |

| 合計 | 05:40 | 3:58:58 | 05:48 | 4:05:02 | +00:09 | +06:04 |

インターネット上の情報源

エンジニアがすごく頑張ってサブスリーしたよって話 - KAYAC engineers' blog は何度も読んだ。

YouTube でいろんな動画も見た。うたランチャンネルは実際になかの人がサブスリーを達成するまでのドキュメンタリーっぽくなっててやる気出た。

YouTube には他にもランニング系の動画がたくさんあるが、いかにフォームを良くして楽に走るか的なやつが多く、説明も観念的なやつが多い(頭を前方から上に引っ張られてるつもりで走れとか)。基本的にそんなに楽に走る方法はないと思ってる。楽に走れるフォームがあるとして、そのフォームで走るためにはある程度の心肺能力と足腰の筋力がないとダメだったりする。なのでまず最初はジョギングで距離を稼ぎ、心肺能力と筋肉をつけてからフォームを改善していくべきだと思う。

ランニング系の動画で見る価値あるやつは科学的に説明してるやつで、なぜそうなのかをきちんと説明してるやつ。「なぜ」の部分が説明されていない動画は見る価値がないと思う。

コースの後半を走る 30km 走を事前に二回行っていてイメージトレーニングができていた

30km 走(試走)により、二見ヶ浦(景色の良い観光地)にさしかかったタイミングで景色に見とれず走りに集中できたし、強風にシャツが煽られて乳首スレすることがわかっていたので当日は乳首スレ対策に乳首を覆うテープを貼って走った。終盤には外れていたけど乳首痛で走れないのはめっちゃしんどいので事前予習しておいて良かった。

身軽作戦

ランニング用ウェストポーチを身につけず、財布も iPhone も持たずに、ジェル三つランパンに突っ込んだだけの身軽作戦で走った。やはり身軽さに勝るものはないと思う。とても走りやすかった。

マラソンにあわせて買ったグッズが役立った

- C3fit のアームスリーブ

- 腕振りの疲労軽減効果はわからないが防寒効果は確実にあった

- Altra の Escalante 3

- 足幅広すぎおじさんなので NIKE などのシュッとした靴ははけない

- アメリカ Amazon で買って輸入、送料込み 16000 円くらいで買えた。 Altra のシューズは国内正規品で買うと軒並み 20000 円オーバーなので助かった。

- Inner Fact の AXIO NIKKE 5 本指ソックス

- 長い距離を走ると自分の汗で足がふやけて靴擦れしたりマメができたりするが、この靴下はドライをキープしてくれてマメもできなかった。

- 半信半疑で買ったモルテンの高級ジェルがめっちゃ効いて、 30km 以降のエネルギー切れ・集中切れがなかった

- 35km 付近を最速ラップで走れていた

家族、同僚、友だち、その他見ず知らずの人の応援

家族総出でみっちり応援してきた! pic.twitter.com/sJVxPU0AmF

— L I N Y O W S (@linyows) November 12, 2023

- 知ってる人の応援もありがたいが、知らない人の応援もありがたかった

- 九大の近くの蔦屋書店前で九大の学生が爆風スランプの "Runner" を演奏していて、正直自分がこの曲で励まされるとは思っていなかったが元気が出た

足が攣りそうでギリギリ攣らなかった

- もしゴールがあと 1km 先だったら攣ってたと思う

- アキレス腱からふくらはぎにかけてテーピングをしたあと、トレランのレースでも使うカーフガード(着圧タイツ)を履いていた

- その他前日に 2 本、当日朝にも 1 本 Mag-on の顆粒を飲んでいた

悪かった点

スタート前の寒さ

- スタートブロックに入ってから走り始めるまでの待ち時間が 1 時間近くあり、とても寒くて具合が悪くなりそうだった

- patagonia のフィーディニジャケットを携帯しておくべきだった

- とはいえ極力荷物を減らす作戦だったので仕方ない面も

- 使い捨てのゴミ袋ポンチョを着てる人たちが羨ましかった

事前申告タイムの適当さ

- エントリー時に申告した予測タイムが 5 時間で、後方ブロックからのスタートとなり、スタート後 15km 地点くらいまで混んでいて非常に走りにくかった

- エントリー時、自分がサブフォーを狙えるとは思っていなかった

ためらわずにおしっこに行くべきだった

- スタートブロックに入る前におしっこは済ませていたが、寒い中待っている間にまたトイレに行きたくなり、スタートして 2km くらいの地点でトイレに行ってしまった

- スタートブロックに並んでいる間に列から抜けてトイレに行くべきだった

Teton Bros. のシャツの耐久性の低さ

- Teton Bros. の Elv1000 Non Sleeve を着て走ったが、安全ピンで穴を開けないために両面テープでゼッケンを貼ったところ、テープを剥がす際に生地にあとが残って最悪だった。まだ 5 回くらいしか着ていないのに 😢

Apple Watch バッテリー切れ寸前

- Apple Watch Ultra も持っているが重さが気になるので 3 年以上使ってバッテリーが弱ってる Series 6 で走ったところバッテリーがギリギリだった(ゴールしてワークアウトを止めた途端バッテリーが切れた😰)

- Apple Watch は iPhone とセットで使うと iPhone 側の GPS を使うが、単体で使うと自分の GPS を使うのでバッテリー消耗が激しくなるらしい

総じて

マラソン楽しかった。トレランののんびりした感じもよいが(エイドで休憩したり、まわりの人としゃべったりする感じ)、一秒のロスを惜しんで立ち止まらずひたすら走るマラソンにもマラソンならではの良さがあると思った。

今後

計画と実績の乖離を見てわかる通り、スタート直後の混雑とトイレ、上り坂区間でのロスが響いている。トイレや混雑、上り坂で失速してしまうことは避けられないので、それらも織り込み済みの上でペース配分を考えないといけない。つまり全般的にスピードが足りてなかったと言えそう。普段のランニングのペースをもう少し上げて、 5km を 25 分以内に走るくらいは楽々できるようになってないとサブフォーは難しいのかもしれない。これまでスピード練習と言えばインターバル走がメインだったが、ペース走を取り入れてマラソンで狙うペースよりも速いペースで 10km くらいを走る練習をやっておく必要がありそうだ。

来年 2 月 18 日に熊本城マラソンに出ることになっているので今回の反省を活かしてここでサブフォーを達成したい。めっちゃ田舎の何もないところを走らされるみたいなので糸島の農道を走ってメンタルを鍛えておきたい。

できれば来年の福岡マラソンか青島太平洋マラソンでサブ 3.5 ( 4'58"/km ペース)を達成したい。

-

スタート直後におしっこがしたくなってトイレに並んだときと、 30km 過ぎのエアーサロンパスステーションでサロンパスをスプレーするときにちょっと止まった ↩

-

サブフォー達成はマラソン完走者の上位 28% くらいで、サブスリー達成者は上位 3% くらいらしい。

https://sub3.blog/sub4/degree-of-difficulty ↩