2024 年シーズンのマラソンの振り返り。 2024 シーズンは以下のレースに出た。

- 福岡マラソン

- 宮崎青島太平洋マラソン

- 熊本城マラソン

福岡マラソンに関しては個別に記事を書いた。ギリギリだがネットタイムでサブフォーできた。

福岡マラソンはなかなか良かったのだが、その後がダメダメだった。

青島太平洋マラソン

シーズン二本目は青島太平洋マラソン。フラットなコースで記録を出しやすいと聞いていたのでエントリーしていた。福岡マラソンでサブフォーできなかったときにサブフォーを狙うための本命レースだと捉えていた。しかし想定外にもシーズン一発目の福岡マラソンでサブフォーできてしまったので練習に身が入らず、 30km 走もやらないままに本番を迎えてしまった。

前日入りした宮崎ではサウナに入ってチキン南蛮の名店おぐらに行って大盛りご飯を食べて食べ過ぎ状態となり、スタート直後からずっとお腹が重く、なんとレース中に初めて💩をしてしまった。ドン引き。

アオタイは 2023 年は暖かかったと聞いていたので Teton Bros. の Elv 1000 Sleeveless で走ったら、この年は寒く、特に高架の道路を走る区間で海風にさらされて体が冷えた。寒い時期のマラソンは汗抜けの良さよりも体幹部の温度を過剰に失わない工夫の方が大事だと思い知らされた。

32km 地点くらいで💩を出してからはペースを落として最後はファンランのようなペースでゴール。マラソン初挑戦したときの福岡マラソンよりも遅いタイムだった。

アオタイは高架道路を緩やかに登るのを繰り返すし、カーブ部分では路面が傾斜しているので足首に負担が来る。遮るものがないので海風をもろに受ける。各所でスライドが多く、歩行者の横断のためにコースが所々狭まったりするので結構走りづらいと感じた。福岡から宮崎はだいぶ遠いので、一回出たらもういいかなというのが正直なところ。観光しに来て朝こどもの国のあたりを緩くジョグするのは楽しそう。

熊本城マラソン

こちらも二年連続出走できた。去年悔しい思いをしたのでリベンジを果たしたかったのだが、マラソンワースト記録を樹立するという屈辱的な結果となってしまった。

敗因は色々ある。まずは練習量の圧倒的な不足。仕事が忙しく、なかなかランニングのリズムを生活のなかに作れなかった。年末に風邪を引いたことも良くなかった。これで完全にランニング習慣が途絶えてしまった。加えて本番一週間前の牡蠣の食あたり(ノロウイルス)。一月から二月にかけては一週間の練習回数が一回、週間走行距離は10kmのようなていたらくだった。

次にシューズのミス。なんとマラソン用のシューズ( ASICS MAGIC SPEED 2 )と間違えてトレランシューズ( ALTRA OLYMPUS 4 )を持ってきてしまっていた。詳しくは個別に記事を書いた。

シューズがベアフットシューズだったこともあり、 20km 手前で力尽きてペースを落とした矢先に計測マットに足を引っかけて激しく転倒してしまった。右肩と肘のあたりを強打して結構血が出ていたし、靴も転倒で破けてしまったのでここでやめようかなとも思ったけど、とりあえず救護所まで行こうと走っているとなんとか走れた。ハーフ地点の救護所に寄って傷の応急処置をしてもらい、その後ゴールまでゆっくりジョギングすることにした。転倒時につった両足ふくらはぎが痛み、歩いたり走ったりを繰り返した。

転倒したせいで開き直って、記録を狙うマラソンでは食べない給食を積極的に食べた。熊本城マラソンはランチパックとか菓子パンとか一杯あった。いちごもいっぱいあったのでたくさん食べた。

去年走ったとき異常につらかった熊本港方面への直線は去年ほどつらくは感じなかった。去年は誰も知ってる人がいないためとても孤独に感じたが、足がハチャメチャにつっていたので沿道で冷却スプレーを持って応援してる人のところに駆け寄ってスプレーをしてもらうのを何度もやって、親戚のおばちゃんに励まされながら走ってるような気持ちになった。熊本を離れてもう 15 年も経つが、故地のような感覚はずっと持っている。もし熊本で就職していたらどんな人生を送っていたんだろうと想像しながら熊本城への道を走った。

最後、第一高校の裏手から熊本城への登りはきつかった。今年はかなり歩いたが、最後の最後の二の丸広場へ駆け込む登りはつって言うことを聞かなくなってるふくらはぎにむちを打って無理矢理走った。

練習不足、意図せずベアフットシューズで走ることになったこと、 20km 地点での転倒などトラブルだらけのマラソンだったが、リタイヤせず最後まで走れたことは福岡マラソンでのサブフォーよりも達成感があった。

熊本城マラソンに関してはめっちゃ悔しいので来年もう一回チャレンジしてみたい。熊本でサブフォー達成して故郷に錦を飾りたい。

総括

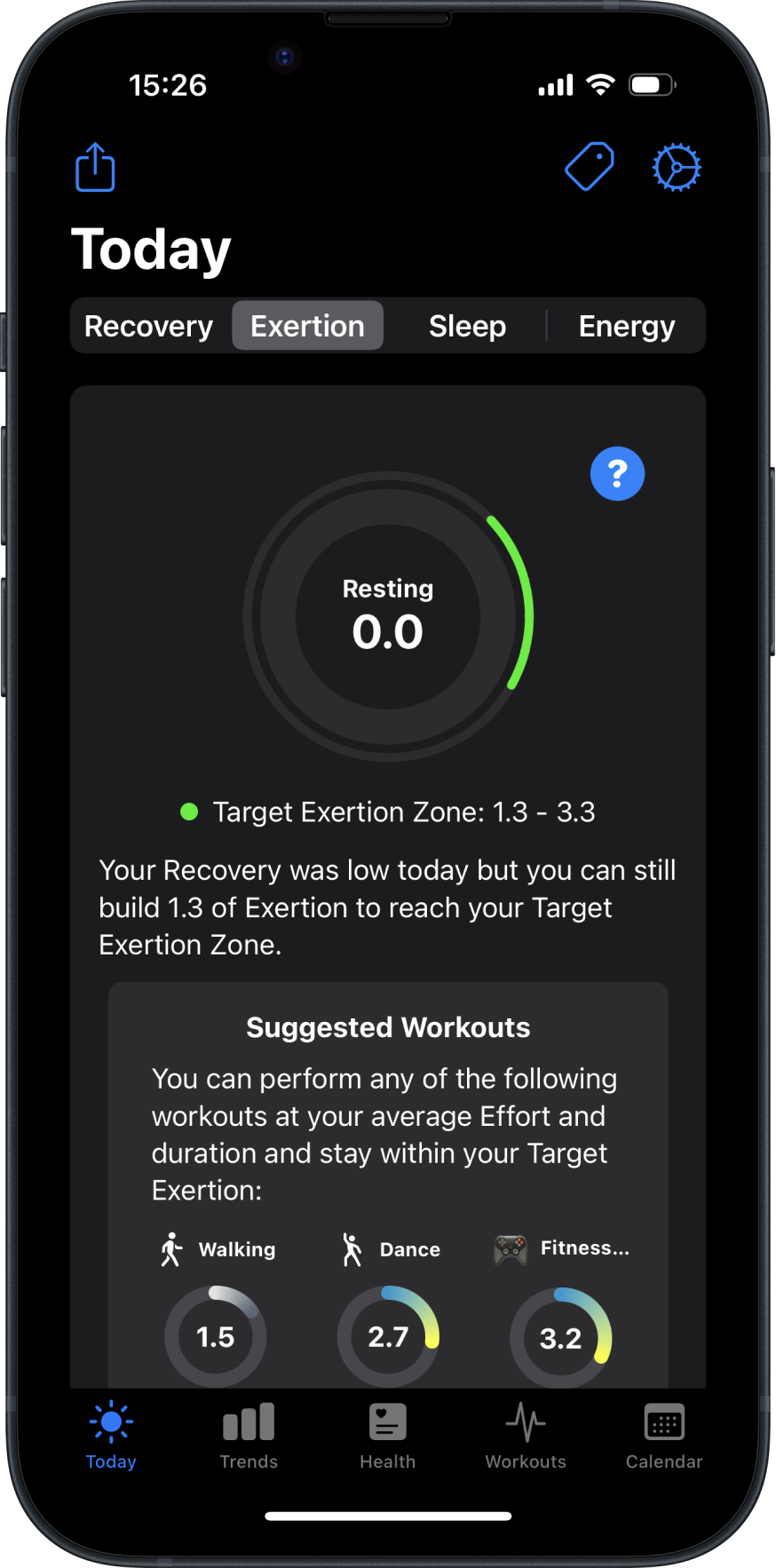

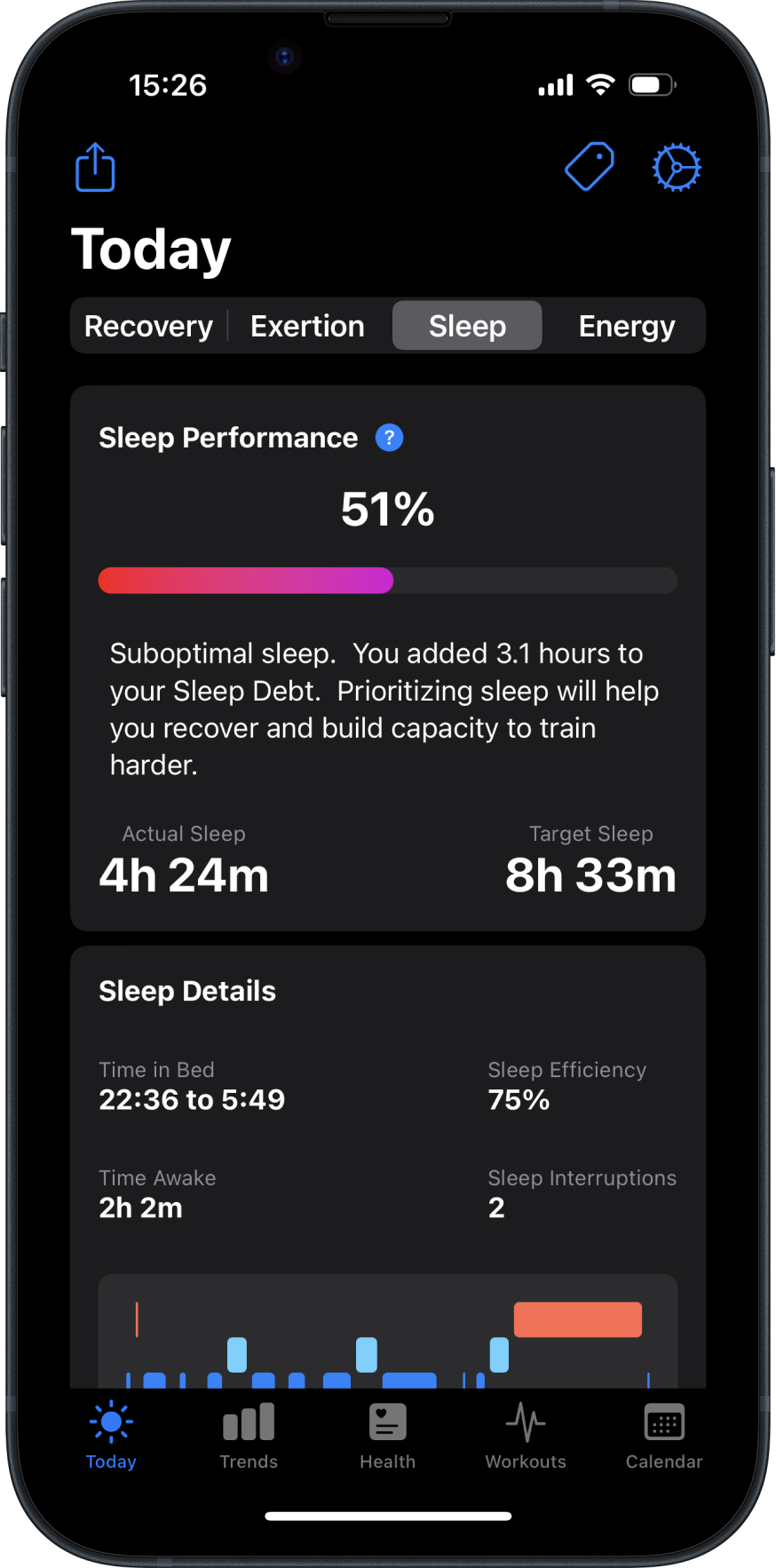

福岡マラソンでギリギリサブフォーできたのはよかったが、課題の残るマラソンシーズンだった。月間 200km 走れていないのはまずい。週末のロング走が足りてない。 COROS アプリによると、ランニングレベル分析のうち、乳酸閾値レベル、スピード持久力、スプリントは 77 以上あるのに、有酸素レベルが 74 しかない。閾値走やインターバル走よりも、有酸素持久力ゾーン( 5'46" ~ 6'51" )でのジョグをみっちりやるべきなのだと思う。 10km くらいではなく 20km くらい。

とりあえずマラソンシーズンは終わったのでトレランしたり登山したりしていこうと思うけど、来年悔しい思いをしないよう、週末のロング走を今年はちゃんと頑張りたい。