1 年ちょい前に使い始めた HEY は結局 1 年で使うのをやめた。

第一に、メールをフル活用した生活を送っていないので不要かなという判断になった。 HEY は効率的にメールを読んだり分類したりするだけでなく、メールを書く機会も多い人にとって最適化されている気がする。現在の自分はメールを書く機会はまれで読むのがもっぱらだ。 Imbox 、 The Feed 、 Papertrail という分類・仕分けは便利だしメールを効率的に処理することができるが、これがないと困るというほどではなかった。もし公私ともにメールをフル活用していて、仕事のメールも HEY で扱えるような人であればメリットはあるだろう。

第二に、Basecamp は従業員の大量離職イベントがあって個人的には魅力を感じなくなってしまった。会社を応援したくて使っていたところもあったので、会社に魅力を感じなくなるとソフトウェアにも魅力を感じなくなった。

メールを変革しようという試みは素晴らしいと思う。メールといえば広告かスパムばかりという現状はクソみたいだ。あまりにもしょうもないメールが多すぎて、こちらから誰かにメールを送ってもちゃんと返事が来ないことが多く、返事が来ればラッキーかなというほどのものに成り下がっている。

今日、大抵のコミュニケーションはどこかのプラットフォームの中で行われることが多くなっている。 Facebook Messenger だったり LINE だったり Instagram だったり WhatsApp だったり。ウクライナ侵攻関連のニュースのネタ元は大抵 Telegram で、ロシア文化圏でも何らかのプラットフォーム上でコミュニケーションが行われていることがわかる。

メールが本来の役割を果たしていればそういったプラットフォームをわざわざ使う必要はないはずなのに、簡単に送れすぎる仕様のせいで多くの人の受信箱が関係のないメール(広告やスパム)であふれかえってしまっている。その問題を HEY は解決しようとしたが、年間 $99 で普通の人が手を出すには値段が高すぎる。これでは意識が高い人しか使おうとしない。

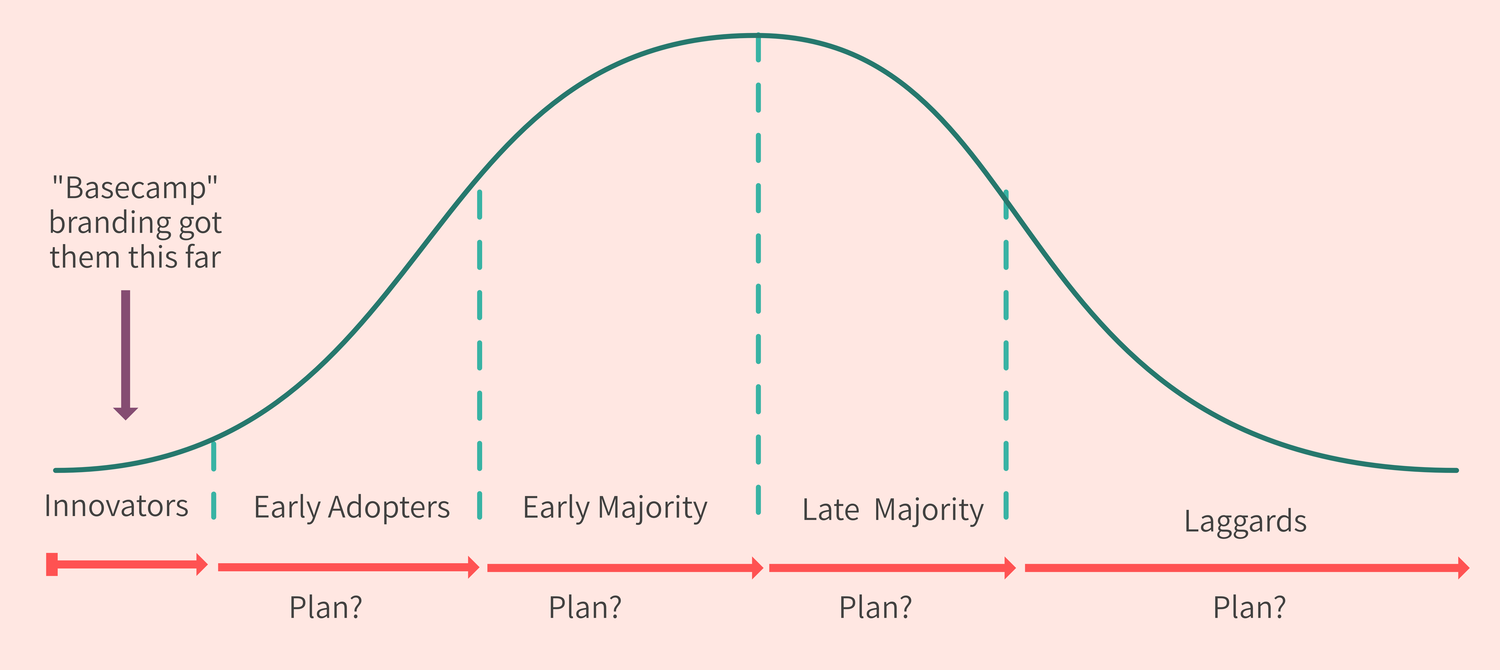

意識が高い人が使うだけではメールのダメな部分は完全に解決されない。メールはネットワーク効果が働くから、多くの人がまともな状態でメールを使えないと価値がない。意識が高い人が HEY を使ってその人の受信箱が正常化されても、その人がコミュニケーションを取る必要がある相手が意識が低くて一般的なメールを使っていたら、その人にメールを送っても受信箱がしょうもないメールであふれていて大事なメールを読んでもらえないかも知れない。いつまで経ってもメールの復権にはつながらない。意識の高い人の問題を解決するためには、意識の低い人の問題も同時に解決してあげないとダメだということだ。

HEY は多くの人に使ってもらって初めて意味のあるものになると思う。そこからすると少々値段が高すぎる。フリーミアムにして一定は無料で使えるというモデルの方が良かったのかもしれない。 Basecamp は会社の哲学的にフリーミアムを嫌うだろうが、メインの顧客である意識の高い人たちの満足度を上げるためにはプラットフォーム自体が巨大であることが重要なので、一部は無料にして多くのユーザーを獲得する必要があったと思う。

ググってみたら、 HEY は大きくは成功しないだろうと書いている人がいた。 HEY は旧来型のメールと比べて 10 倍早くないし革新的でもない。そして Early Majority 以降のユーザーの獲得戦略がない(自分が書いてる内容に近い)。

ソフトウェアは機能が優れているだけではつくづく不十分だと感じる。ビジネスモデルと機能がカチッとフィットしていないと成功できない。