1 月

正月早々、山に登った。二年連続阿蘇山。砂千里側から登って仙酔峡に下山した。北面は日が当たらず凍っており、傾斜の急なバカ尾根を下るのは怖かった。

ブログには書いていないが確か正月の初売りで Mac mini の M2 Pro モデルを買った。 Apple Silicon の速い Mac を手に入れたので Whisper CPP を使って Castro を作っていた Supertop の Podcast の文字起こしをしてブログに書こうとしていたが、未完のまままだ公開できてない。年末年始で書き上げたい。

仕事はアプリのダウンロード数をどうやったら増やせるかを延々考えていた。開発をしてダウンロードを増やすなんて無理ゲーだろうと思ってたが、頭を使って何個か施策を考えた。あとは企業向けの機能をテコ入れしていた。

2 月

熊本城マラソンに出てる。サブフォーを狙っていたが練習不足で果たせなかった。一人で出て誰も知り合いのいない熊本城マラソンは孤独だった。来年雪辱を果たしたい。

中旬のやたら寒い時期に佐賀と長崎県境の多良岳・経ヶ岳に登山に行った。パラパラと落ちてくる樹氷の下を歩くのは楽しかった。花粉がやたらきつくて寒かったけど楽しい登山だった。

仕事はやたらネットワーク効果について考えてたが、まだ思考が甘かった。その後ハイパー起業ラジオを聞いたり本を読んだりしてネットワーク効果についての知見を深めていく。

3 月

3 月から 6 月にかけてはブログ記事がない( 3 月に熊本城マラソンの記事を書いているが、それ以外は何もない)。

3 月の頭に糸島であったトレランのレースに出た。ショートレースであまりパッとしない成績だった。まだ 300km も走ってないアルトラのトレランシューズ Outroad が破れて悲しかった。

仕事は新規ユーザーの継続率を伸ばすための A/B テストをやってた。

4 月

平尾台のトレランレースロングに出た。雨降りでコンディションが悪く、関門タイムギリギリのゴールだった。このときからギリギリグセが付いている。

家の近くの山で有名なトレランチームの人たちを招いて緩い練習会をやった。グループ位置共有を宣伝できてよかった。

仕事はどうやって EC を伸ばすかを考えていた。やはり基本はネットワーク効果だと思って、ユーザーがレビューを書ける機能の土台を作っていた。日の目を見るのはだいぶ先のことになる。

あと、ユーザー登録数を劇的に増やす施策をリリースして、毎月の新規ユーザー数をかなり上積みできた。

5 月

南畑里山トレイルというトレランのレースに出た。楽しかったがショートレースは出し惜しみをしてしまう。レース後、体力が有り余っていた。

仕事ではこの頃から組織変更が計画されていて、自分の役割がちょっと変わりつつあった。

顧客起点を本格的に取り入れることになり、 N1 インタビューをやったりもしてた。

6 月

仕事で久住に登山に行った。ミヤマキリシマ終わったあとの平日の久住は静かでよかった。

組織変更の荒波に揉まれたり、 EC のシステムをどうするかを考えたりしてた。もはや単なるプロダクトマネージャーではなくなりつつあった。

7 月

キリエビのロングに出た。こちらも関門 10 分前のギリギリゴール。最後の 15km くらいを近くにいた人たちと励まし合いながら一緒に走った。とても良い思い出。

仕事はなんと平社員からいきなり部長になってしまった。やることが大きく変わり、隣の部長から厳しいご指摘を賜りながら歯を食いしばって働いた。

この頃からハイパー起業ラジオを聴いて積読していたネットワーク効果の本をちゃんと読むようになった。

8 月

脊梁ピストントレイルというトレランのレースに出たが、初めてリタイヤした。登りが急で、また水場がなく、とても消耗するレースだった。折り返し地点の関門時刻に間に合わず、失格となってしまった。めっちゃ悔しい。まだまだ自分は雑魚だと思い知らされたレースだった。来年は完走したい。

仕事では相変わらず EC のシステムをどうするかとネットワーク効果について考えていた。ユーザーインタビューではなく、山を歩いている人に話しかけて話を聞かせてもらうというのもやった。山を歩いてる人たちはほとんど自社アプリを使ってくれているのではないかと思っていたがそうでもなくてショックを受けた。

9 月

PayPay ドームリレーマラソンに出た。リレーマラソン前の二週くらいは休みの日の朝に大濠公園に集まってみんなで練習したりしてた。大濠公園から西公園や南公園に走りに行った。

仕事は相変わらずゴタゴタの整理をしていた。この頃はあまり戦略的な動きができず、目の前の仕事に右往左往していた。

10 月

翌月の福岡マラソンに向けて 30km 走を 2 回やりたかったが 1 回しかできなかった。しかし、初めて一人で大濠公園で 30km 走をやったのは自信になった。一人だと諦めないか心配だったけどちゃんと最後まで走れた。

仕事は相変わらずゴタゴタ処理。この頃から MAU を自分たちの力でどれくらい伸ばせるかにチャレンジすることになって、年末に怒涛の機能リリースをすることに。仕込みを始めた。

11 月

オアシス再結成の報を受けてオアシスをよく聞くようになってた。その流れでアンディー・ベルがオアシス加入前にやってたバンド RIDE の曲を聞くようになった。 Vapour Trail めっちゃよい。

ランニングは福岡マラソンに出てきた、ネットタイムではあるかサブフォーをギリギリ達成した。 8 秒差。

また 11 月から会社の人たちと週に 1 回大濠公園を走るようになった。部活みたいで楽しい。

仕事ではリリースする機能の狙いや目的を社内で共有するのが難しくて難儀した。プロダクトマネージャー間で認識をそろえるのも難しいし、他部署の人と認識をそろえるのも難しかった。

12 月

11 月に引き続き宮崎であった青島太平洋マラソンに出たが、記録更新はならなかった。初めてレース中にうんこしてしまった。最悪。そもそも想定外に福岡マラソンでサブフォーできてしまったせいでその後のランニングのモチベーションが落ちてしまって全然走れてなかった。

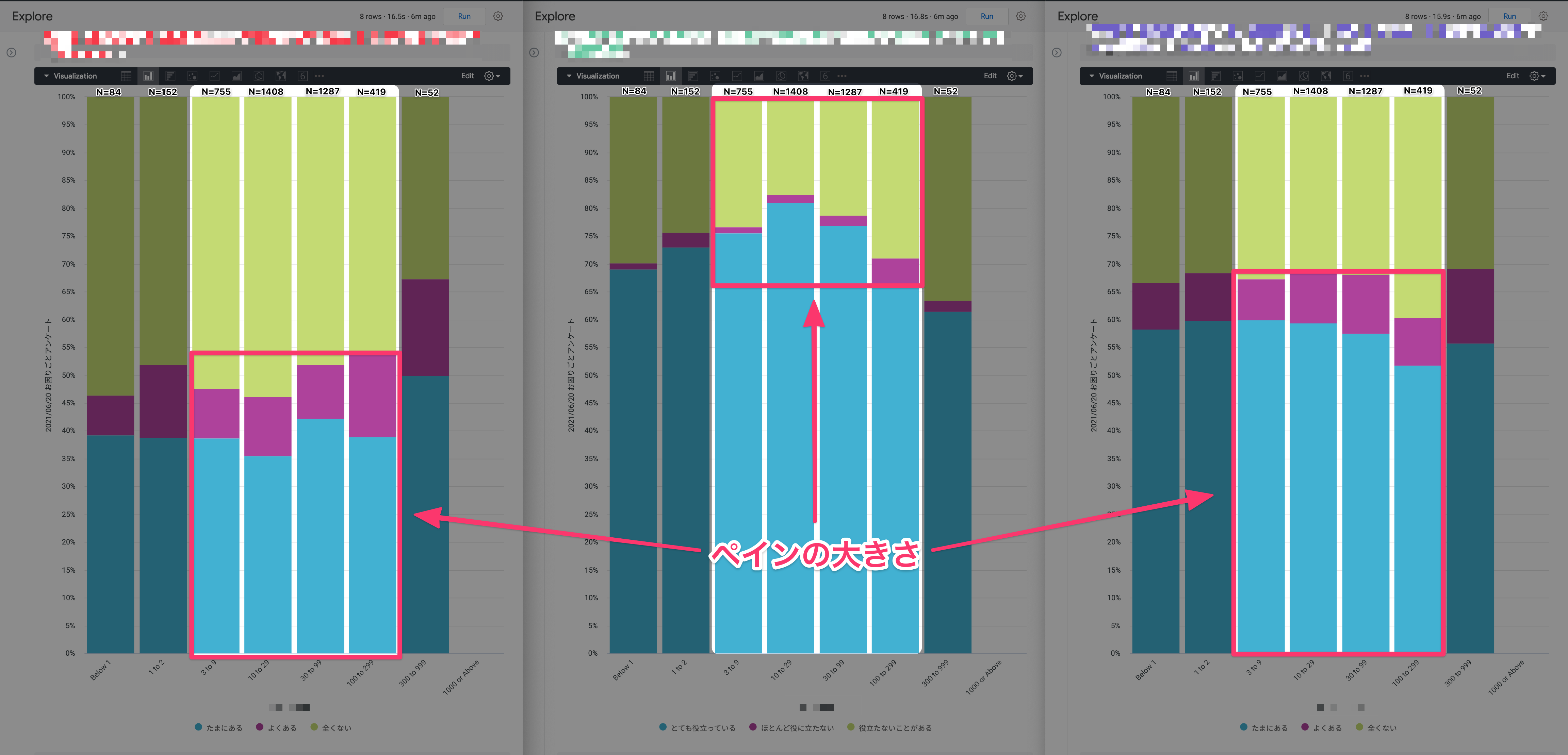

仕事は仕込んでいた機能が次々リリースされた。炎上した割に期待した効果が得られない機能や、そもそも使ってもらえない機能もあったが、一つは結構当たって成果を出せた。加えて失敗のリカバリーで出した機能も大きな成果につながった。例年、 12 月になると利用が落ち込むが、 MAU を自分たちでコントロールすることは出来なくはないということがわかったのは収穫だった。いままで大雑把に捉えていた MAU を細かく分解して、それぞれの要素ごとの継続率なんかを分析してる。まだこれといった施策はないが、来年はこの知見を活かしてさらにサービスを成長させていきたい。

2025 年の抱負

仕事

去年のふりかえりでは「何者にもなれない人生だった」と書いていた(2023 年のふりかえり)が、いきなり部長になってしまった。

プロダクトマネジメントとピープルマネジメントは別物と本には書いてあるけど、人に頼んで何かやってもらうという点ではあまり変わらないとも思う。人から信頼してもらい、自分の言葉や考えを信じてもらって行動してもらうという点は変わらない。

それを言い始めたらエンジニアだろうが営業職だろうが同じかもしれない。仕事をしていく上で人から信頼してもらうことは重要だ。そんなの誰でも知ってそうだけど、意外とそれができない。

たまたま年末に買った『プロダクトマネジメントの教科書』という本が良くて、この辺のスキル(人から信頼される、リーダーシップやオーナーシップを発揮する)ことについて実践的な内容が書かれていた。

いかにリーダーシップを発揮するかやピープルマネジメントについて書かれてるのもいい。PMはミニCEOです(いや、違います)とかなんか言ってそうで何も言ってない本が多いなか、この本はどうやってリーダーシップを発揮するか、どうやってチームから信頼してもらうかが書かれてる。 pic.twitter.com/TsWLvppMGU

— morygonzalez (@morygonzalez) December 31, 2024

役割に応じた働きができるよう、もうちょい戦略的に動きたい。

ランニング

ランニング実は去年に比べて距離が伸びていない。これまで毎年距離を伸ばせていたが、今年は夏くらいから走る距離が短くなっている。毎月 200km は走りたいのに、部長になってからみるみる前年同月比の走行距離が落ちている。

ただ、ランニングのペース(スピード)は上がっている。去年だったらできなかったような、キロ 5 分を切るペースで 20 分間走をやれたりはしてる。なので練習の質は上げられていると思う。

来年こそは距離を伸ばして、月間 200km をコンスタントに超えていきたい。できればマラソンで 3 時間 45 分くらいでゴールできるようになりたい。少なくとも 2 月の熊本城マラソンではサブフォーを再現したい。

ブログ

実はこの記事を含めても 11 記事しか書けていない。もう少し気負わずに日記感覚で気楽に書きたい。クソみたいな記事でも書かないよりは書いた方がマシ。書かなければ何も残らないしふりかえることすらできない。

Twitter が X になったり、 Threads や mixi2 が登場したりしたけど、セルフホストのブログが一番表現力が高く自由度も高い。死ぬ間際に Twitter や Instagram を見返すより自分のブログを見返した方が良いと思える状況にしておきたい。