この記事はできる! Mac OS X アドベントカレンダー 20 日目の記事でしたが遅れて書いています。遅れてすみません。

テキストを入力するためのソフトはいま色々ある。プログラミング向けのエディターとしては Emacs と Vim に加えて最近では SublimeText や GitHub の Atom なんかもある。ただ Mac にはプログラミング用途ではないけど面白い文章を書くためのソフトがあるので紹介します。今日は計算について特化したテキストエディターについてです。ちなみに一個前に FoldingText というエディターについて書きましたのでよろしければそちらもご覧ください。

パソコンでも紙に書くように計算したい

パソコンでもチラシの裏なんかみたいに計算過程を残しながら計算したいと思うことはないだろうか。自分はある。最近はパソコンや携帯電話に電卓機能がついていて計算ができる。しかし電卓では計算を行ってしまって答えを出すと計算の過程を見ることが出来ない。一部のパラメーターを変更して計算し直したいと思うことはないだろうか。

一足 300 円の靴下を 3 足買ったら => 900円400 円の靴下だったら?(計算し直し)複雑な計算だったりするとこういうのうんざりしてくる。計算の過程をあとからふりかえることが出来る状態でパソコンで計算できれば素晴らしい。

そんなのを実現してくれるのが Soulver と Calca だ。この二つのソフトはテキストエディタと計算機の中間に位置するようなソフトだ。

自動車ローンなんかの計算をしていて自動車本体と別に購入時の諸費用がいろいろかかって最終的にいくらになるか、みたいな計算をするとき、いちいち表計算ソフトに数字をいれていくのはだるい。チラシの裏で筆算を行った方が早いのではないかと思うことがある。

この手のソフトは自分が知っている限り二つある。一つは Soulver というやつで、こっちの方が多分メジャーで取っつきやすい。しかし高い。もう一つは Calca というもので、こちらの方はより理系向けっぽい機能が充実してる。そして安い。

Soulver

Soulver の良いところ

- 見た目が Mac っぽい

- 自動的に足し算する

- 文章から数字要素を空気読んで抜き出して計算してくれる

Soulver の残念なところ

- Markdown で書けない

- 独自定義の関数が使えない

- コピペしたときに計算結果がコピーされない

Markdown で書けないのが残念だ。また式を関数として定義できないので、式の使い回しが出来ない。場合によっては似たような計算式を何度も羅列しないといけなくなる。加えて計算結果が文字情報として残らないので、コピー&ペーストで計算結果を別のところに移したいときに使えないのが不便だ。

Calca

Calca の良いところ

- 独自関数を定義できる

- 変数の遅延評価ができる

- 単位が自動認識される

- Markdown で書ける

- 計算結果をコピペできる

- グラフが描ける!

独自関数を定義できる

独自の関数を定義できる。式を使い回せるので DRY に計算できる。

変数の遅延評価ができる

変数の遅延評価ができる。先に計算式を定義して後から変数を定義するやつ。 Soulver にはこれができないのが結構痛い。

単位が自動認識される

Soulver は単位を事前に登録しないといけない。例えば「本」のような単位はユーザーが事前に登録すれば解釈できるがそうでなければ Soulver は文字列として処理する。Calca は数字のあとにそれっぽい文字列がくっついてると自動的に単位として解釈して計算してくれる。いきなり「3本 * 3」と打つと「9本」と単位つきで答えを出してくれる。

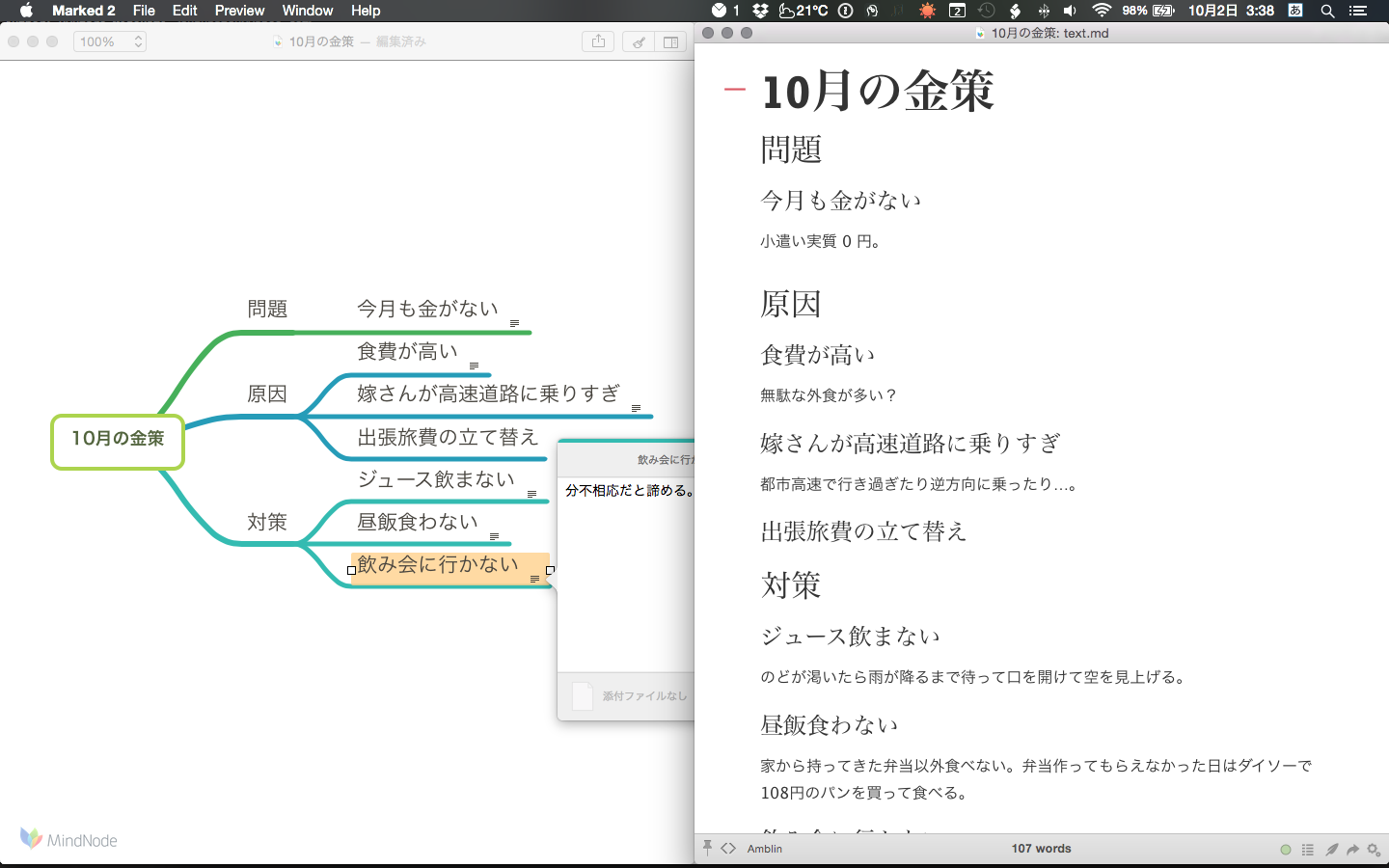

Markdown で書ける

独自の拡張子を持たず Markdown 文書として書けるので日頃から Markdown を使い慣れてる人には大変使いやすい。保存時も .md などプレーンテキストとして保存できるので他の人と共有もしやすい。

計算結果をコピペできる

計算結果が文章内に表示されるので、計算内容をコピペするときに便利。

calculateBMI(weight, height) = (weight in kg) / (height in m)^2

calculateBMI(75kg, 172cm) => 25.3515 kg/m^2グラフが描ける

理系の人が研究とかしながらメモを取っていくときには便利かもしれないけど、一般人にはいまいちメリットがない気もする…。

Calca の残念なところ

- 文章中の数字を計算してくれない

- 計算するときにいちいち式の後ろに

=>を入力しないといけない - デザインがいまいち

文章中に混ぜた数字を賢く計算してくれない

式は式として書かねばならず、文章中に数字を混ぜとくと自動的に計算してくれるような機能はない。

計算するときにいちいち式の後ろに => を入力しないといけない。

これも少しの手間だがわりあい面倒くさい。しかしおかげで計算結果が文章中に表示されるので、コピペで計算内容をほかの場所にコピーするときには便利。

デザインがいまいち

Calca は技術者向けなためか装飾が最低限だった。ソフトは使ったときの心地よさとか自分との相性が大事だと思う。 Soulver の方が心地よく感じられる。

結論

Calca は高機能だけど、理科系で研究とかをやってて複雑な数式を入力する機会がある人以外には用途が少ない気がする。またぶっちゃけるとプログラム書くみたいな感じで計算やるんだったら、 Ruby で irb 起動してやるのでも十分だったりする。プログラマーが好きそうで実はプログラマーだったらコード書いて計算させてしまって利用する機会がなかったりとかそんな感じ。

というわけで僕は毎月 Soulver で金の支払いの計算とかをしています。おすすめです。

おまけ

Mac の話ではなくて申し訳ないのですが、便利な使い方としては、 iPhone 版の Soulver をインストールしておくと回転寿司に行ったときの計算が劇的に楽です。こんな感じ。