2 年くらい前に ChatGPT がエンジニアなどの間で使われるようになったときに、自分のブログの記事などを突っ込んで ChatGPT と対話できるようにするのがはやった。

Scrapbox でやる例。多分一番最初の例。

はてなブログの記事でやる例。ヒトデさんの記事。

自分も真似してやってみたかったのだけど、 embedding の方法を調べていて面倒くさくなってやめた。

最近は Dify でそういうことができるのを知ってはいたので、三連休の暇つぶしにやってみたところまぁまぁ面白いのができた。 Dify で作っているので公開もできるけど、どのくらいお金がかかるかわからないのでまずは一人で遊ぶ用にする。ChatGPT の利用料金があまり上がらないようなら一般公開してもいいかもと思ってる。

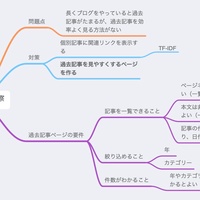

やり方をまとめるとこんな感じ。

- 自分の ChatGPT の API トークンを入力する(すぐにメッセージクレジットが足りなくなるので)

- 質問回答テンプレートを選んでワークフローを作る

- ナレッジベースを作る

- 年次に記事をまとめてナレッジベースにドキュメントとしてアップロードする

プログラミングが必要なのは 4 のステップで、このステップも ChatGPT に聞くとコードを用意してくれる(コードはとても汚い)。めっちゃ速くチャットボットが作れた。すごい世の中になってきてると思う。

自分との対話面白いのでいっぱいブログに記事を書いて、自分が死んだら子どもがこのボットに相談できるようにしておきたい。

※追記 あまりお金かからないような気がしたので公開してみる。