MySQL だけでお手軽に全文検索ができるということを知らなかった。 MySQL 5.6 から入っていたようだった。 Tantivy および Tantiny を使ったやり方を以前記事に書いてサイトで実装しているが、 MeCab によるトークナイズでは二文字の熟語がセットになって四文字になっているようなパターンを取り逃すことがあった(「関連記事」は「関連」と「記事」に分割され、「関連」や「記事」というキーワードで検索したときにはヒットするが「関連記事」で検索するとヒットしない)し、記事追加時の検索インデックス更新処理が不要( MySQL にレコードが追加されたときに勝手に更新される)なので試してみることにした。

やり方は以下の記事を参考にした。

最初にデータベースに全文検索用のインデックスを作成した。

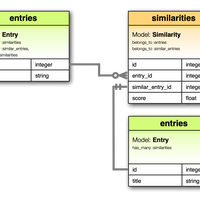

ALTER TABLE `entries` ADD FULLTEXT INDEX index_entry_fulltext(title, body) WITH PARSER ngram;その後、検索部分のコードを書き換えて以下のようにした。

class Entry < ActiveRecord::Base

scope :search,

->(words) {

return all if words.blank?

where('MATCH (entries.title, entries.body) AGAINST (? in BOOLEAN MODE)', words)

}

endめっちゃ簡単。

このブログは記事数が 1500 記事くらいなのでぶっちゃけ LIKE 検索でも実用的な速度( 100msec 以内)で結果を取得できるが、 FULLTEXT インデックスを使うと 10msec 程度で結果を取得できる。

ただし Tantivy と比べて劣る点もあって以下は注意が必要。

- なぜかわからないが

Vimで検索すると何もヒットしない。またRailsで検索すると Rails について触れていない記事もヒットする。 ngram によるインデックスというのはこんなものなのかもしれない。検索ワードが日本語のときはいい感じに結果が表示される。 - 複数のテーブルにまたがるデータを一個の検索インデックスにまとめることができない。例えば Tantivy のインデックスは記事のタイトル、本文、カテゴリー、タグをインデックス対象としているが、 MySQL の FULLTEXT インデックスだとテーブルごとにしかインデックスを作れないので(当たり前)、複数のテーブルにまたがる検索をするときにはテーブルを JOIN するしかない。 OR マッパーを使っている場合には利用しづらい。

1 の問題に関しては、 MySQL 5.7 からインデックス生成時の PARSER に MeCab などを指定できるようになったのでそうすると回避できるかもしれない。ただし MeCab のインストールや設定を行う必要があるので要注意。

2 の問題に関しては全文検索システムを入れた方が良さげ。 Tantivy であれば非常に簡単に導入できる。

現状、このサイトでは右上の検索窓から検索したときのインクリメンタルサーチとアーカイブページでの絞り込みは Tantivy を、インクリメンタルサーチの結果で必要な情報が得られなかったときの「全文検索する」と 404 Not Found ページの検索は MySQL の全文検索を使うようにしている。