大学は浪人し、就職も浪人し、サブフォーも一年浪人してなんとかギリギリ達成した。先日行われた福岡マラソン 2024 でフルマラソンを 4 時間以内(ネットタイム)でゴールすることができた。

ふりかえり

スタート

去年は自己申告の完走予想タイムをだいぶ遅い時間で出してしまったために、スタートブロックが後ろの方だった。今回はタイム申告をちゃんとやってスタートブロック D に入れてもらえた。 D ブロックに入ったおかげか、スタート待ち時間は短くて済んだ。去年、 G ブロックだったときは号砲が鳴ってからスタートラインを通過するまで 9 分経過していたが、今回は 2 分で通過できた。

サブフォーを自己申告している集団なので周りが遅すぎるということはなく、ちょうどよい感じで走ることができた。ただ、サブフォーのグループだと若干ペースが速すぎるかも。今回も前回同様にネガティブスプリットを狙っていたが、回りにつられて前半少し飛ばし気味になって後半の足つりの遠因になったのではないかと思う。

中盤

スタートから 10km 地点までは時々ペースが 5 分 20 秒台になってしまうのをおさえながら走った。それでも 5 分 40 秒を切っており、想定だと最初の 5km は 5 分 50 秒台で行くつもりだったので最初から速すぎた。ただ、前半の貯金のおかげで最後は助けられた部分があったので結果オーライだったのかもしれない。

10km 地点でペパボ時代の同僚家族が応援してくれて元気をもらった。知ってる人に応援してもらえるとうれしい。家族は牧のうどん今宿店で応援すると言ってたのに結局いなくて応援してもらえなかった。悲しい。折り返しがある九大方面へとぼとぼ走る。

九大の上り坂は難所だが、このあたりで調子をこいて 5 分 20 秒を切るくらいのペースで走ってしまい、心拍数が 170 を超えるようになってしまった。これはやばいかもとペースを落として心拍数を下げようとするが、 5 分 40 秒くらいで走っても心拍数が 160 台に落ちない。心拍数を落とすことは諦めてそのまま行った。

トイレ問題

毎度頭を悩ませるトイレ問題はスタートブロックに入る前に一回行けたのでひとまずは大丈夫だったが、後半に入ってよおしたのでのらん坂の手前( 30km 過ぎ)で一度トイレに行った。ここでトイレに行く人は少ないので待たずに用を足すことができタイムロスは最小限だったと思う。

のらん坂と足つり

坂の前でトイレに寄ったことで心拍が落ち着き、坂は止まることなくテンポ良く登れた。サブフォーペースの人たちでものらん坂は歩いてる人が結構多かった。トレランやってたらこのくらいの坂はなんともない。

しかし、坂を登りきって下りに入ったところで左のハムストリングスがピキピキし始めた。心肺的には全然しんどくないつもりだったが足には来てたのかもしれない。給水をあまり取ってなかったのも影響してそう。去年より暑かったのでもっと水を飲むべきだった。

終盤

のらん坂のあとは二見ヶ浦、桜井にかけてはゆるやかな登りと下りを繰り返すのでピキピキがぶり返す。去年は 35km 過ぎで最速ラップを刻んでたのに、それをやろうとすると足がつりそうになる。そんなときウエストパーク練(福岡市の西公園を朝から走ってるトレラン寄りのランニンググループ)の皆さんが応援してくださって元気出た。名前を呼んで応援してもらえるのはとてもうれしい。今回、家族の応援はなかったのでなおのこと。

32km を過ぎて残り 10km になったところでタイムはちょうど 3 時間くらいだったので、論理的にはここからキロ 6 分で行ってもサブフォーできる。足がピキピキしてたのでキロ 6 分近くまでペースを落とそうかなと思ったが、何があるかわからないので足がつりそうになる登り坂以外は極力 5 分 40 秒くらいのペースを維持した。そしたら案の定、残り 4km でピキピキが激しくなり、止まってストレッチをする羽目に。

結局最後は全く余裕がなく、ゴール前のストレートは足をつりそうになりながら執念のスパートをかけてネットタイム 3:59:52 でゴールした。ちょっとでも気を抜いてたら 4 時間超えてたと思う。ギリギリ中のギリギリだった。時計の距離と公式の距離が違うのも盲点。時計の距離よりも公式の方が短く書かれてる(つまり時計では 42.4km くらいになる)ので、その意味でも下手に手は抜かない方が良いと思った。サブフォーイーブンペースの 5 分 41 秒ペースで 100m 走ると 34 秒かかるので、 200m 誤差があると仮定するなら 1 分くらいは余裕を持っておいた方が良い。

補給

前日受付のコイケスポーツの露店でモルテンの完走セット(ドリンクミックス × 2 、ジェル × 2 )を買った。

前日夜にモルテンのドリンクミックスと Mag-on 顆粒、 MAGMA を飲んでから寝て、当日朝起きてから Mag-on 顆粒を飲み、バナナ一本とサンドイッチを食べ、移動の電車の中でモルテンのドリンクミックスを飲んだ。

熊本城マラソンのときの経験からモルテン完走セットだけではハンガーノックを起こすとわかっていたので、 Mag-on のジェル 2 個とアミノバイタルの青も携帯。 10km ちょいで Mag-on をとり、 17km でモルテンのノンカフェインジェル、 23km あたりでアミノバイタル青、 32km あたりでモルテンのカフェイン入りジェル、 38km あたりで最後の Mag-on を摂った。今回はハンガーノックはなし。補給食は梅飴と塩タブレットを一つずつもらって食べた。暑かったので塩タブレットは水とともにもっとたくさん摂ってた方が良かったかもしれない。

ギア関係

シューズは昨シーズンの熊本城マラソンに合わせて買った Magic speed 2 を使った。 NIKE のズームフライ 6 が気になっていたが、とりあえず持ってる靴を履き潰すまでは我慢することに。 Magic speed 2 はかなり靴擦れするのが心配なのだが、今回はドン引きするくらいテングバームを塗り込んでいたおかげでひどい靴擦れにはならなかった。

スタート前の寒さ対策ではゴミ袋に穴を開けて被った。今年は去年ほど寒くなかったのでいらなかったかもしれないが、精神的な安心感が違う。次のレースでもやろう。

ウェアは Teton Bros. の ELV1000 のノースリーブにパタゴニアのストライダープロショーツ。補給食は全部ショーツのポケットに入れて走った。昨年同様、 Rush Hip などは着けなかった。全く問題なし。

防寒対策兼ねて腕には Goldwin のアームカバーを着けたが、 35km 地点くらいで暑くなり外した。カーフガードはなんとなく着けなかった。かわりにニューハレの V テープをふくらはぎに貼っていたが貼り方ミスってあまり効果なかったかも。

ゼッケンは Inner Fact のゼッケンベルトにつけた。 PayPay ドームリレーマラソンに出たときに安全ピンでゼッケン付けたらキャプリーンに穴が空いたのが悲しすぎる。ゼッケンベルトでも全然走りにくさはなかった。かなり上の位置で止めるのがポイント。

今回、サングラスを忘れてしまったが、曇りだったのでなくても問題なかった。ラッキー。

去年同様、 iPhone は置いて走った。去年は無一文だったので何かあったときに帰る方法がないなと心配になったので一万円札とクレジットカード一枚だけストライダープロショーツのポケットに入れて走った。 Exped のビスタオーガナイザー便利。

練習・コンディション

去年は 30km 走を福岡マラソンのコースの後半で 2 回やったが、今年は暇がなく大濠公園で 30km 走を一度やっただけだった。 30km 走は 20km までしか足が動かず心配だったが、本番では足は大丈夫だった。

スピード練習は去年はもっぱらインターバル走だったが、今年は LT 走に切り替えた。高い心拍数で 20 分ねばる練習は持久力向上の効果がありそうだ。 20km 以降が心拍数 170 越えでもなんとかなったのは、 LT 走で乳酸性作業閾値が高くなってるのではないかと思う。

そしてもっともでかいのが減量。去年は 70kg ちょいあった体重を、カーボローディングする前の状態で 66.2kg まで落とした。当日の朝は爆食いにより 68kg くらいあったが、それでも去年より 2kg は軽い。体重を 1kg 落とすとマラソンのタイムが 3 分縮まると言われている1が、その通りになった。

総じて

去年の所感でも書いたが、マラソンはギリギリペースを刻んでいてもギリギリタイムでの目標達成は難しい。トイレ、給水、足つりなど想定外の出来事が起こるから。なので 10 秒ずつくらいはギリギリペースよりも速いペースで刻めるようになっておく必要があると思う。今回、前半は図らずも早めのペースで走らされたが、その貯金のおかげでなんとかサブフォーできた。もしネガティブスプリット狙いで前半に貯金がなければサブフォーは達成できてないと思う。

データ比較

スプリット

2023 年は後半にペースを上げるネガティブスプリットだったが(小出監督の本でよい走り方とされている)、 2024 年はポジティブスプリット(後半にペースが下がるあまりよくない走り方)になってしまった。 20km の地点で去年よりも 5 分早く、最も貯金があった 30km の地点ではサブフォーイーブンペースと比べて 2 分 44 秒の貯金があった。 30km から徐々に貯金を切り崩す形になり、 35km で貯金は 1 分 24 秒に。 40km 地点では貯金は 28 秒まで減っていた。こうしてみると薄氷のサブフォーだったことがうかがえる。

心拍数

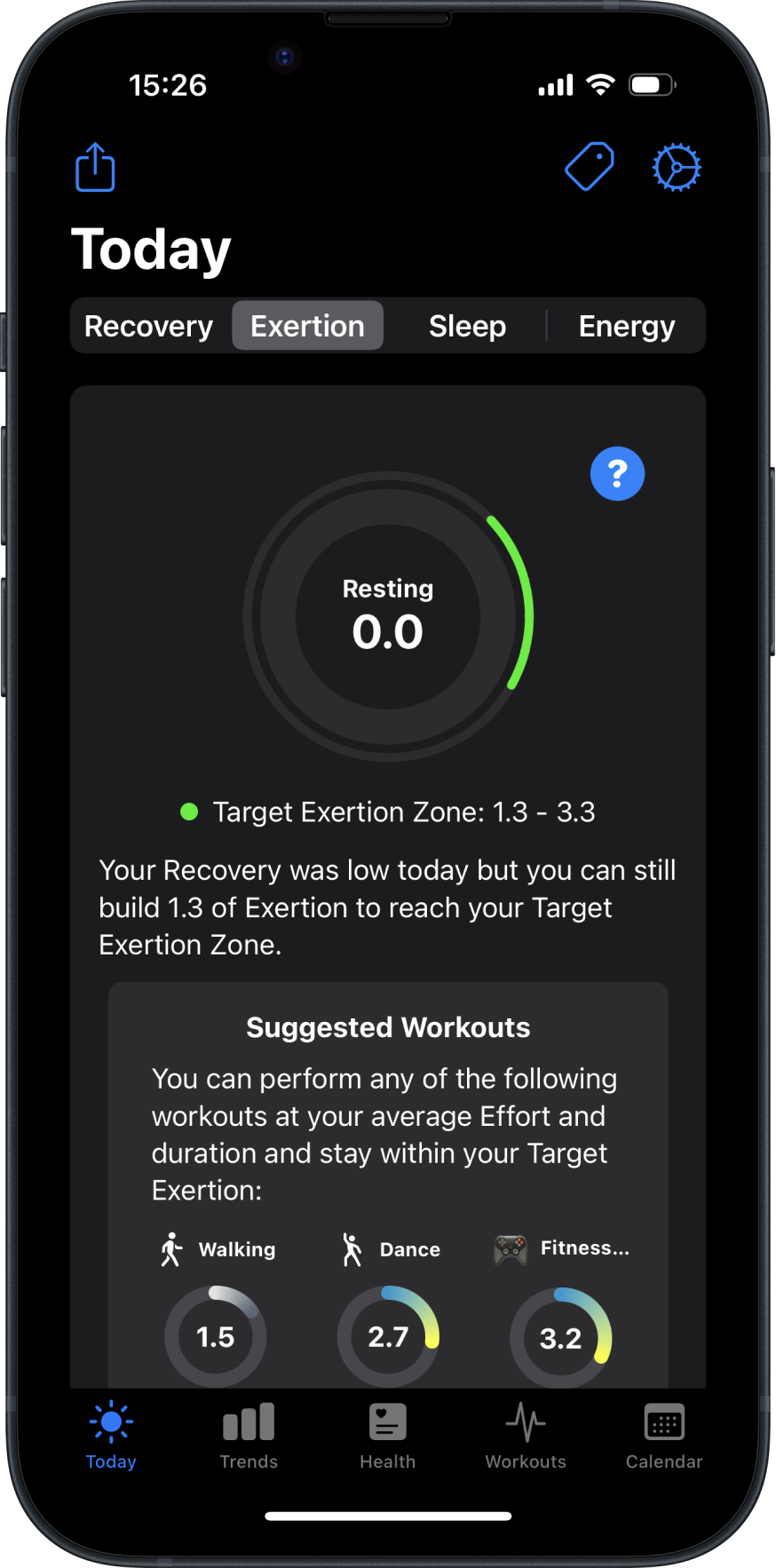

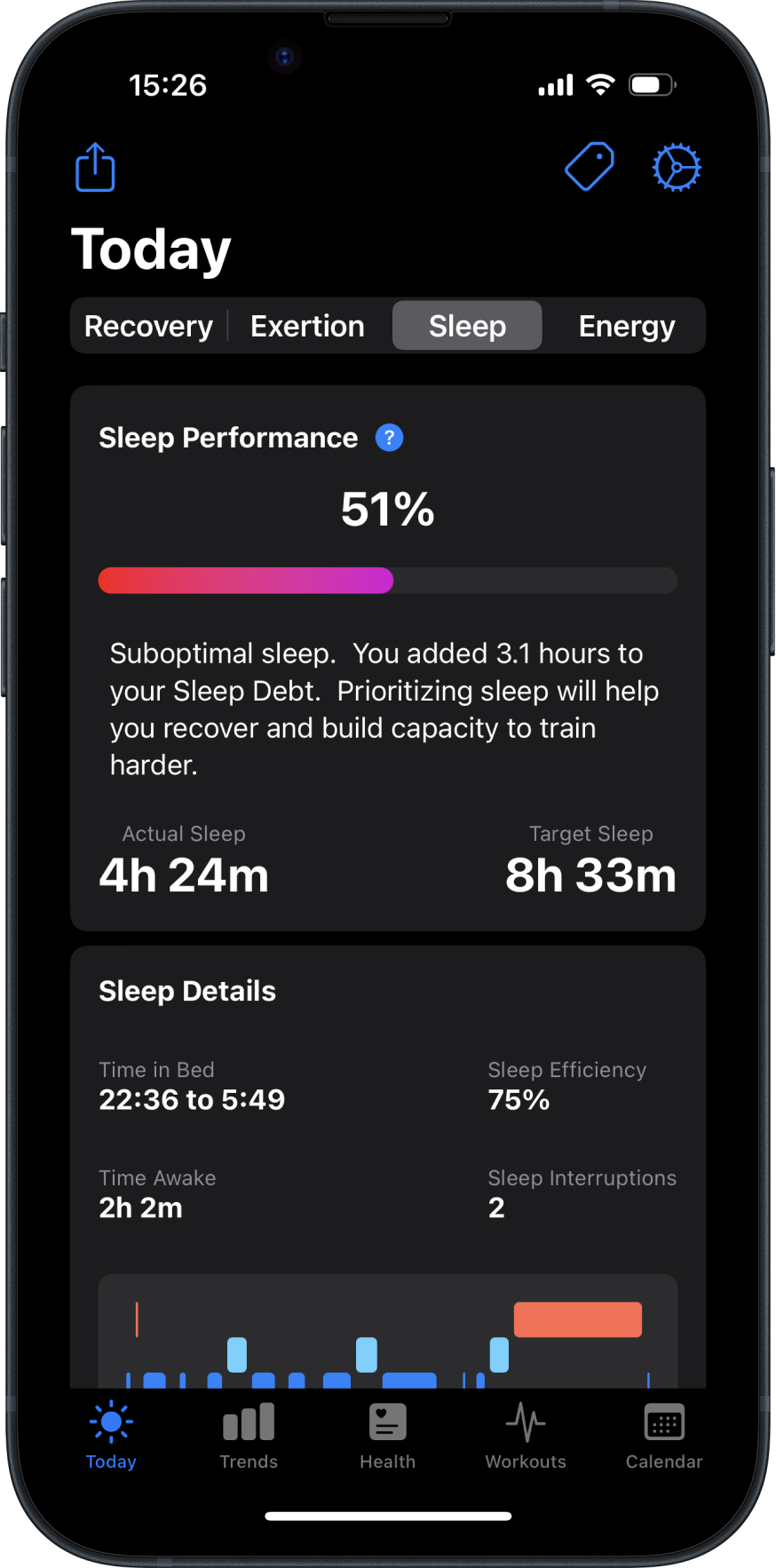

心拍数は去年よりも余裕がない。ゾーン 3 で走ってる時間が去年は 40.8% だったのに対して、今年は 18.1% しかない。 77.7% の時間をゾーン 4 で走っている。去年はゴール前のスパートをかけるまで心拍数が 170 台に上がることはなくずっと 160 台で走れていたが、今年は 20km を過ぎたあたり(九大の上り坂)で心拍数が 170 を超え、その後ずっと 170 台のままゴールまで行ってしまった。

前半のペースが去年よりも速いことと、去年に比べ 5 度以上気温が高いことが影響していそうだ。去年は前半を 5 分 40 秒を超えるペースで走っていた。一方で今年は前半を 5 分 40 秒を下回るペースで走っている。 10 秒くらいは今年の方がペースが速い。去年は 5 分 30 秒で走るのは結構きつかったが、今年は 5 分 30 秒で走ってもそこまでしんどくはなかった。ほどよいペースという感じ。 5 分を切るくらいのペースでLT走をしていた効果が出ていそうだ。

天気

去年はスタート前だいぶ寒かった。アメダスのデータを見ると、何とスタートしてから気温が下がっていたようだ。スタート前は寒かったが 10 ℃台前半の気温は走りやすそうだ。去年、心拍数を低く抑えられたのは気温のおかげもあるだろう。

一方で 2024 年は気温が高い。ゴールする頃は 20 ℃近くになっていた。足つりの原因はこれだと思う。去年はつりそうでギリギリつらなかった。

総括

ギリギリではあったが、またネットタイムではあるがサブフォー達成できて一安心。今年は仕事が忙しくて去年より走れてなかったので心配だったが、 5 分ちょいタイムを縮めることができた。引き続き頑張っていきたい。

来月も青島太平洋マラソンに出るので記録更新したい。そして来年 2 月の熊本城マラソンで雪辱を果たしたい。

-

福大の先生だった田中宏暁先生(故人)の本に書いてある ↩