福岡マラソンにまた今年も出る。昨年はネットタイムでギリギリサブフォーだったが、グロスタイムでは4時間を切れていなかった。ゴール後、やっとサブフォーできたと思って携帯を開いたら元同僚の速いランナーから「サブフォー惜しかったですね」とメッセージが届いていた。ガチラン勢からするとネットタイムの記録は正式なものではないらしい。なので今年こそはグロスタイムでもサブフォーやったろうと思う。

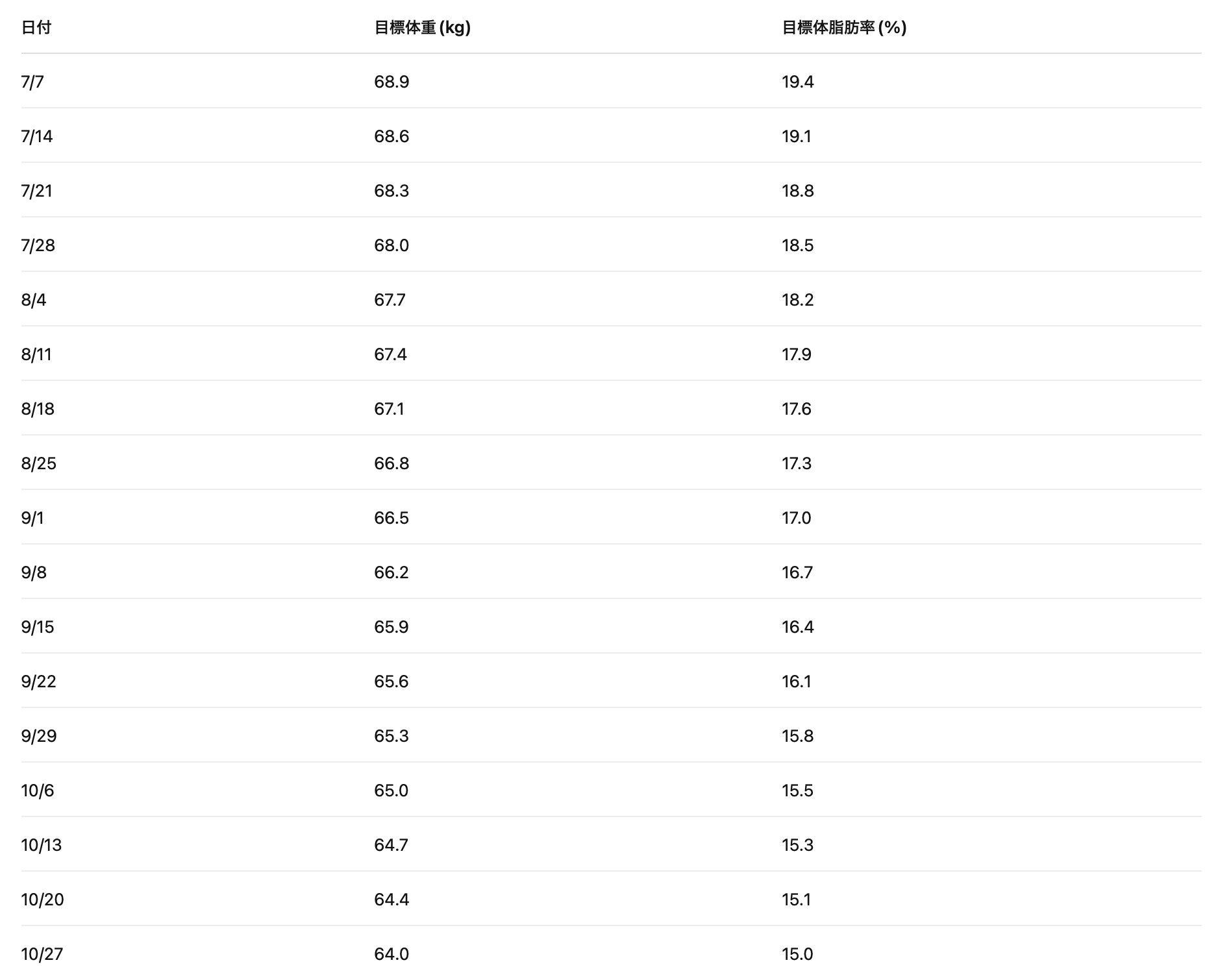

走り込みなどの練習をやるのはもちろんだが、今年は体重をできる限り落とそうと思う。以前読んだランニングについての本で、体重を1kg落とせばフルマラソンのタイムは3分縮められると書いてあった。減量を決意したタイミングで69kgくらいだったので5kg落として64kgを目指したい。本の理屈に従うなら、体重を5kg落とすだけで15分タイムを縮められることになる。BMIは21.6、体脂肪率は15%を目指したい(それぞれ現在は23.3、20.9%)。

この要件を ChatGPT に伝えたら計画を立ててくれた。

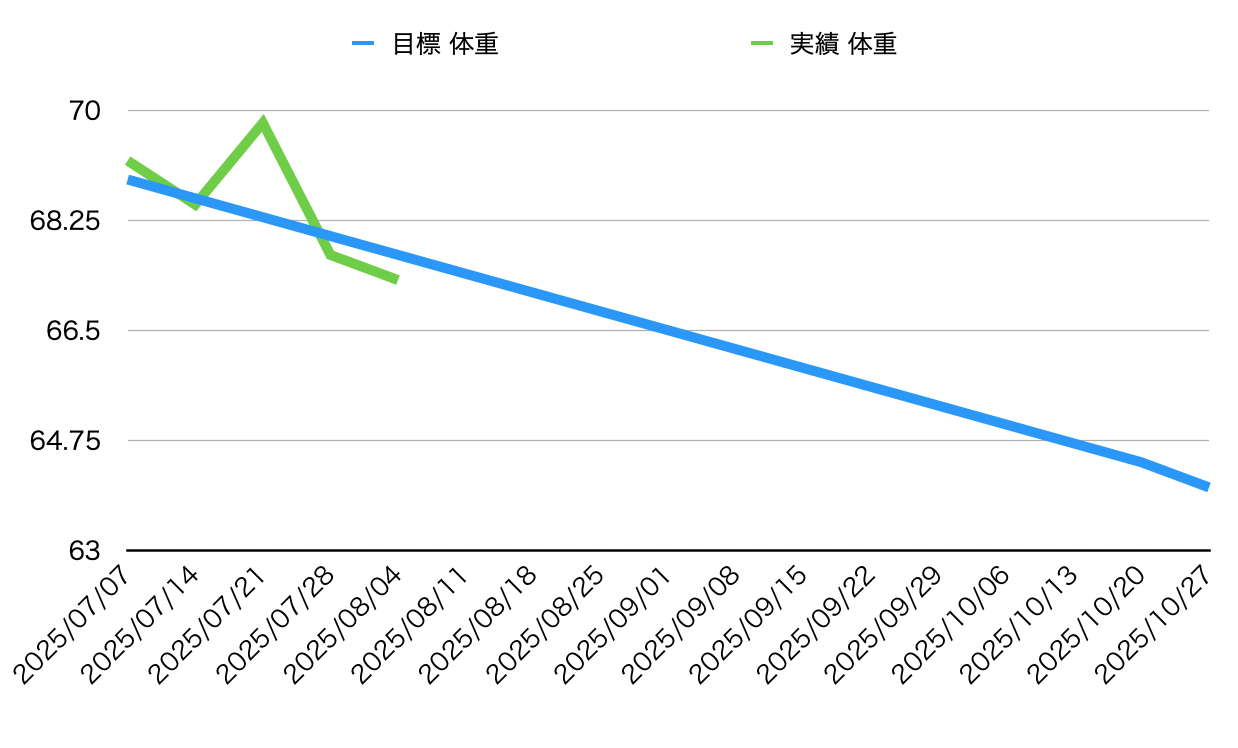

これを Numbers に転記して週次で体重、体脂肪をトラッキングしている。

ダイエットアプリは何がよいかも相談して、 MyFitnessPal とあすけんだったら日本人には和食のデータが充実してるあすけんの方がよいと教えてくれたのであすけんを使うようになった。あすけん、ポップアップが断続的に表示されて UI は良くないしサーバーが遅くてイライラするけど、アプリ内の飽きさせない企画とかはよく考えられてるし(職場でプロダクトマーケティングしてる同僚に使わせたい)、食品データの豊富さも便利。

週次のグラフには現れてないけど、先週結構頑張って体重が 65kg 台になったので引き続き頑張って体を絞っていきたい。

ダイエットだけでなく、ランニングの目標管理・レビューも ChatGPT にしてもらってる。 ChatGPT が適度に励ましてくれるおかげか、 5 ヶ月連続で月間 200km オーバーの走行距離を維持できてる。これまで専門的なトレーナーとかコーチにつかないとやる気を引き出すのって難しかっただろうけど、 AI がそれを肩代わりしてくれるようになってきてる。

AI が肩代わりできるのは知識の領域だけで、人を励ましたりするのは人間にしかできないと思ってたけど、 AI でもやれるっぽい。どんどん人間ができることが減ってきてる。ちょっと恐ろしくもある。