2020 年、時系列でふりかえるとこんな感じだった。

できたこと

今年できたこと

— morygonzalez (@morygonzalez) December 27, 2020

1. 一切れ 3000 円のステーキ肉を焼く

2. ハンモック入門

3. 山で肉まんや焼売を食べる

4. 車を買い換える

5. Rebuild サポーター登録

6. ハワイ旅行

7. ブログの刷新( ActiveRecord 化、グラフ表示)

8. ジョギング再開

9. 脊振山・金山縦走

10. 友だち( taketin さん)とキャンプ

ハワイ旅行

ハワイで最近の SUV に乗って Car Play に感動した。車の買い換えを検討するきっかけになった。ハワイ楽しかったのでまた行きたい。

ブログの ActiveRecord 化

脱 DataMapper できた。

ブログ UI 刷新

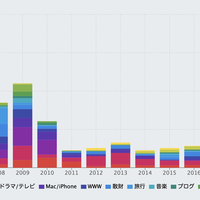

トップページの見た目、アーカイブページにグラフを表示するようにした。ブログ記事を書いてきた実績が可視化されるとやる気が出る。

ウッドデッキの塗り替え

サンドペーパーをかけて塗り直した。

庭で焼き鳥

バーベキューに飽きて焼き鳥おじさんになった。

ハンモック入門

ウキグモ Light & ウンカイ Light 購入。

UL クッカー購入

アルコールストーブ、チタンカップ、メスティン、アルミフライパンなどなど。

山で肉まん・焼売・炊飯

カップラーメンとおにぎりからの卒業。メスティンでの炊飯はめちゃ美味くて感動する。

車の買い換え

スバルインプレッサから Jeep Compass へ。ハワイ旅行でアメ車の SUV に乗って車に対する考え方が変わり、車を買い換えたくなった。国産車はディーラーとの交渉がわずらわしすぎて値引き交渉やオプションがほとんどない外車になってしまった。アメ車はアホみたいにガソリン喰って笑える。プラスチック部品の質が悪い(ゴルフ 2 を思い出す)。

ソロで脊振山・金山を縦走

2 年ぶりのソロ縦走。盛夏にソロで 20km 歩いてつら寂し楽しかった。

腕時計の買い替え

Pebble Time Round から Apple Watch へ。

朝駆け登山

明け方前に出発して日の出を山頂で見るというやつをやった。

友だちとキャンプ

家族以外とのキャンプは初めてだった。複数の男手がある状態でのキャンプは楽だった(力仕事を分散)。食事は taketin さんが作ってくれて超楽だった。

ジョギング再開

年末から走るようになった。Apple Watch でリング閉じたい病にかかった。走るときに聞くのは Podcast よりも音楽の方が良い( Podcast だと気が散る)。

一切れ 3000 円の肉を焼く

肉屋で ¥880/100g のリブロースを厚さ 3cm でカットしてもらった。良い肉を低温調理すると柔らかくなりすぎてブヨブヨになった。和牛は普通に焼いてうまくなるように育てられてるのかも知れない。

Rebuild サポーターに登録

RAW エピソードと Extra エピソードが聞けて全文検索できるようになった。全文検索できると N さんが昔言ってたあの話をもう一回聞きたいというときに便利。サポーター向けの機能差別はもうちょいあってもよいのではと思ったけど( Rebuild を聞くに際してお金払わなくても困ることがない)、実利を得るためというより支援のためにみんな入っているのかな。

できなかったこと

今年できなかったこと

— morygonzalez (@morygonzalez) December 27, 2020

1. Lokka の ActiveRecord 対応を master に merge する

2. iOS / Mac のプログラミングを勉強する

3. Rust を勉強する

4. ブログを 100 記事書く( 100DaysToOffload )

5. 体重を維持する(太ってしまった)

6. 英会話の勉強

7. ソロでハンモック泊する

8. 阿蘇高岳に登る

こっちは箇条書きで。

- Lokka の ActiveRecord 化を master に merge

- あと一歩のところで燃え尽きてしまった

- iOS / Mac のプログラミング

- 毎年やりたいと思ってやれない

- Xcode がでかすぎる&重すぎる

- Rust の勉強

- ちょびっとやってたけど難しくて途中でやめてしまった

- 英会話の勉強

- 会社の制度でレアジョブを始めたけどなかなか時間を捻出できない

- 休みには休みたくなってしまう

- ブログを 100 記事書く

- 11 月に重めの翻訳記事を書いて燃え尽きてしまった

- 庭の屏の塗り替え

- ウッドデッキの流れで塗り替えたかったが梅雨入りして夏が来て冬になってしまった

- 体重の維持

- 前回リモートワークをしていたとき( Kaizen Platform 時代)はリモートワークしながら減量できたのに今回は太ってしまった

- ソロでハンモック泊

- ハンモックを買ったはいいが、ソロで山に泊まりに行けていない

- 高い山に登る

- 今年は標高 1500m 以上の山(ハワイーの Pu'u Kalepeamoa は除く)に登っていない

- 火山規制が解除されたので阿蘇高岳に登りに行きたかったが、休日にソロでの外出はなかなか難しい

- 年に一回は久住か祖母山、九州脊梁の山(標高 1700m 程度)に登りたい

- 仕事でめざましい成果を残す

- いつも通り

いつものようにあまりパッとしない一年だった。