人気記事を確認できるようにしたという記事を以前書いている。もう 7 年も前のことのようだ。

調べればこういうログ集約・集計系のサービスはあるようだったが、個人ブログなのでなるべくお金はかけたくない。

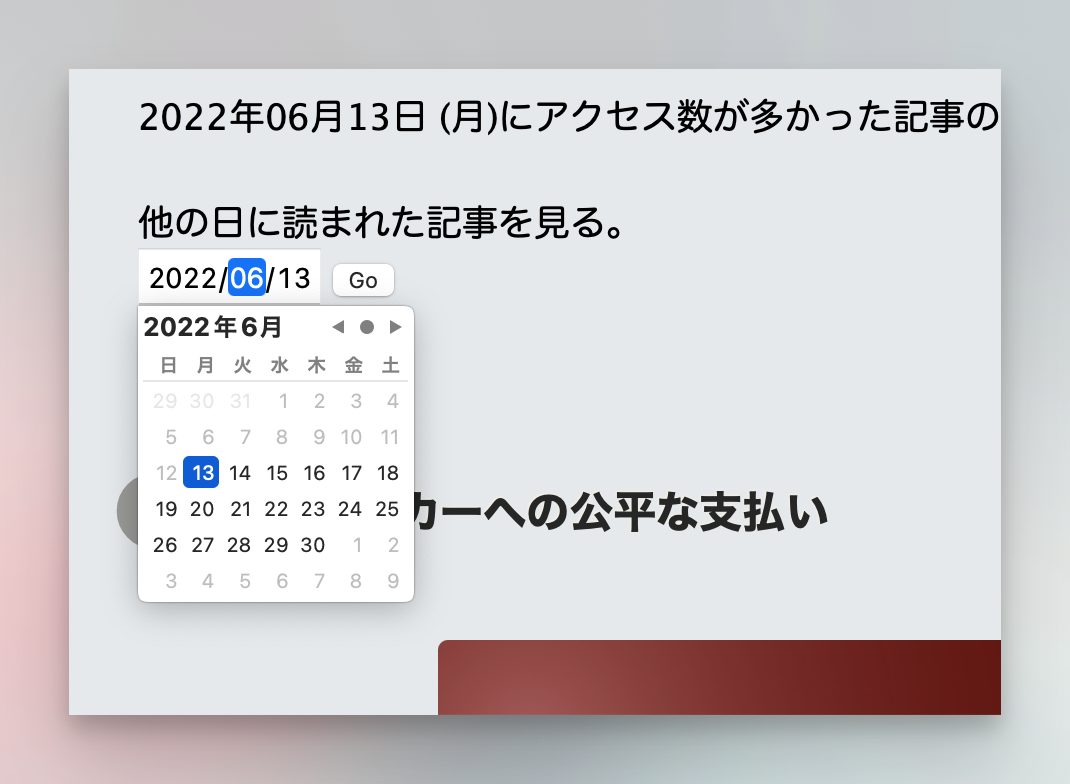

しばらくの間は集計後のログを捨てていたが、 2 年半前からログローテートするタイミングで日付ごとのファイルを書き出し保存するようにしていた。日付ごとのログファイルは Amazon の S3 にアップロードしてさくらの VPS サーバーからは待避させている。現状、 2022 年の 6 月 13 日のログから S3 上にデータが残っているので、その日以後の日ごとの人気記事を確認できるようにした。こんな感じ。

日付の選択は最初 React のライブラリを使って作ろうかと思ったが、そういや最近のブラウザーは <input type="date" /> とすると結構ちゃんとしたカレンダー UI と日付選択の機能を提供してくれるので楽をすることにした。

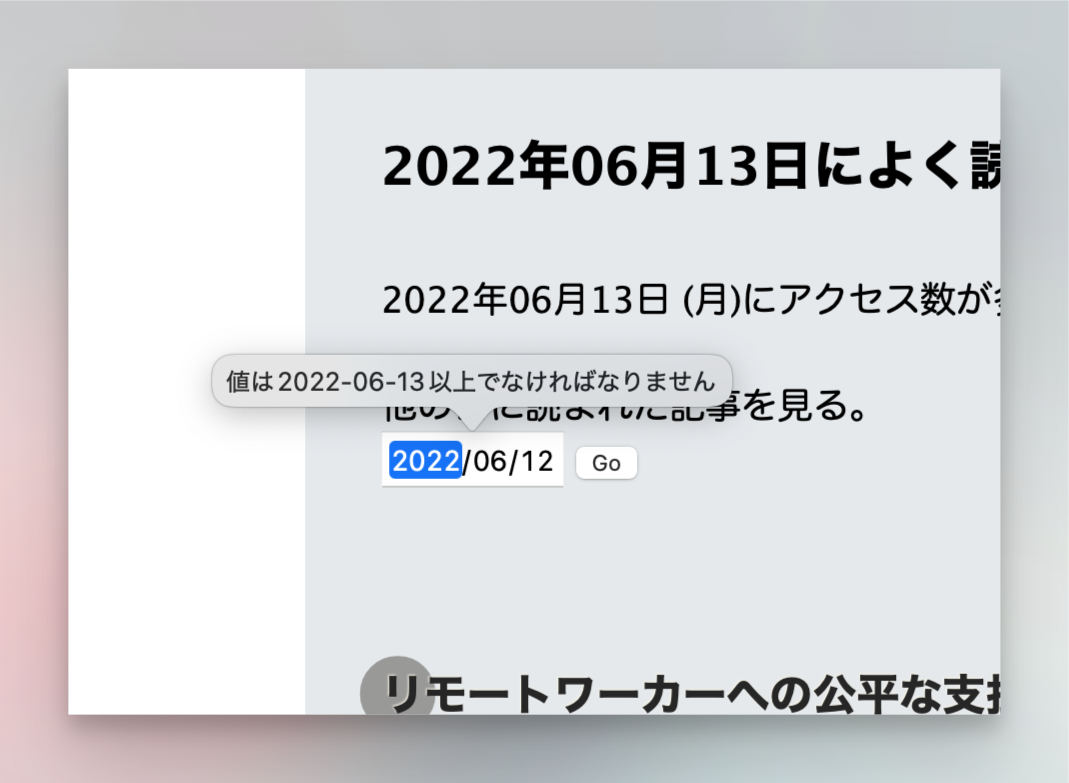

max と min を指定すると選べない日付は非活性にされるし、無理に選択すると form を submit したときにバリデーションしてくれる。

ブログの閲覧者からしたらいつどの記事が読まれていたかなんて興味ないだろうけど、著者である自分には興味深い情報になる。セルフホストのブログだからできる機能だ。